直帰率とは、ユーザーが何らかの検索をし、その検索結果画面からクリックしてアクセスしてくれたページを見ただけで、検索結果に戻ってしまったり、そのページが閉じられたりする率です。つまり、自社のサイトにアクセスしたユーザーが、2ページ以上を見ると、直帰率は減少することになります。

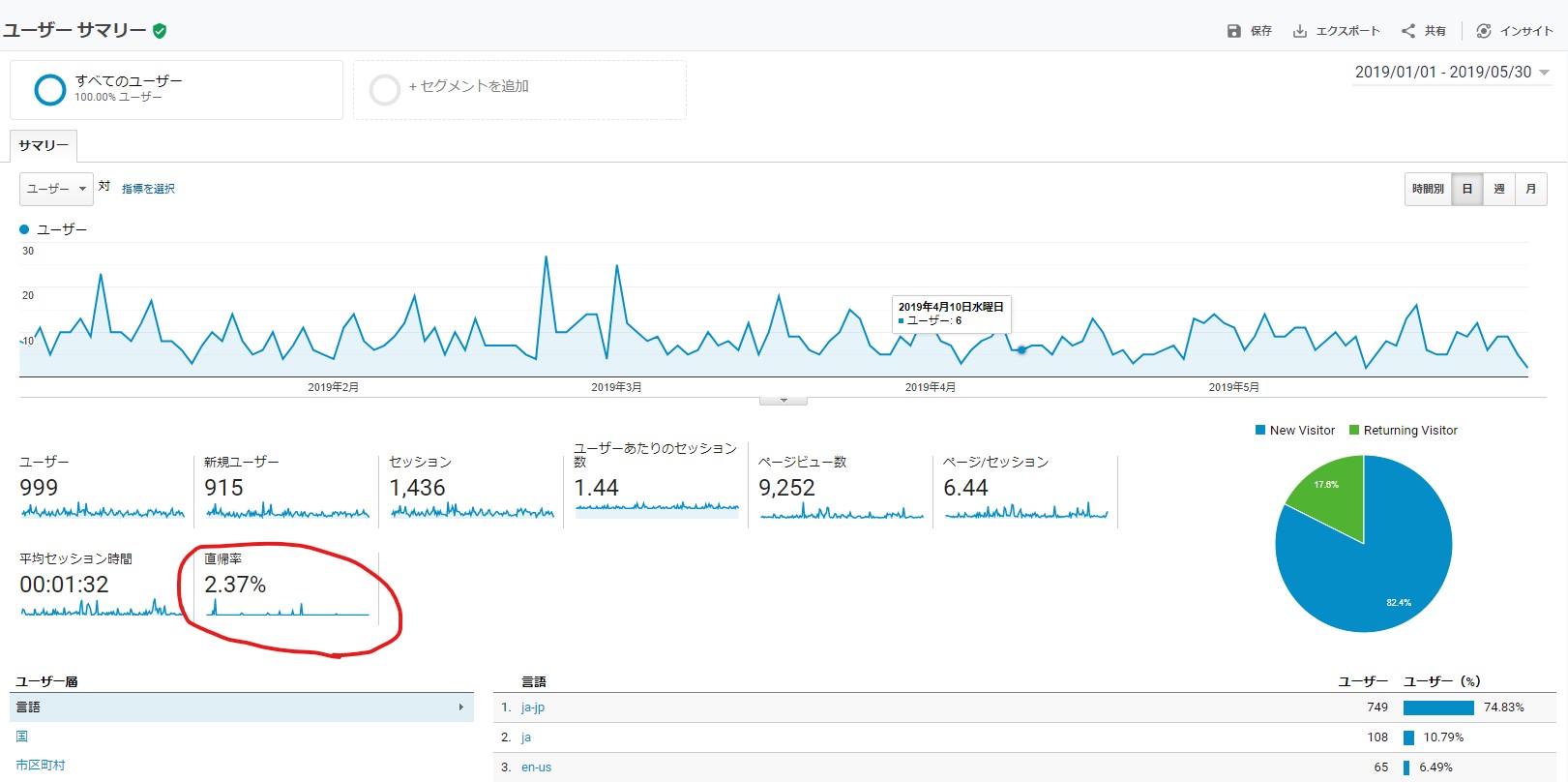

弊社サイトの直帰率事例

毎月数十サイトのアクセス解析のデータを見ているのですが、直帰率が5%程度のサイトもあれば、90%くらいのサイトもあります。弊社の管理サイトで一番差の大きい2サイトを比べると下記のような感じです。

どちらが良いかは一概には言えず、事業者側がホームページに求めているアクションが起こされているかどうか、この一点で直帰率を判断することになります。直帰率が高ければいいという話ではないですし、50%ぐらいが平均とも言われていますが、これは単純平均値を議論しているだけで特に根拠はありません。個々のサイトで状況が違うので、個別に見てどうかという判断です。

ランディングページであれば1ページで全てが完結するので、F5キーなどを何度も押してブラウザの再読み込みを繰り返し行うか、別ページに作成したお問い合わせフォームに飛ばさない限りは直帰率は100%になります。

Google Analyticsの平均セッション時間の計算方法

GoogleAnalyticsは「最後の閲覧ページ」を、平均ページセッション滞在時間の集計から外しています。そのため、直帰率の高いサイトは平均滞在時間も短くなることになります。そのため、上記の直帰率が89.67%の弊社サイトの場合、9割弱のアクセスにおいて、滞在時間が「0秒」として計算されるので、そのサイトの「平均滞在時間」は実際よりもかなり短い時間として計算されます。

実際は下記の画像にあるように、ランディングページ1ページしか見られていなくても、平均5分程度閲覧されているので、十分ページコンテンツの役割を果たしていると言えます。

直帰率は参考資料としての位置付け

また、直帰率はページ単位で計測するので、ページ内の情報量が考慮されていないというところに、直帰率だけでサイト改善を考える落とし穴があると考えています。つまり、直帰率はあくまでも参考資料としてページ単位で考えていく必要があります。

個別にページを開かなければ商品を比較検討できないサイトであれば、直帰率は下がる傾向にあります。飲食店のメニューページや卸売業の商品ページなどがイメージしやすいのではないでしょうか。

またおよそ下記の関係も成り立ちます。

サイト全体のページ数が少ない会社・・・直帰率が小さくなる傾向

サイト全体のページ数が多い会社・・・直帰率が大きくなる傾向

サイト全体のページ数が少ない場合は、必然的にアクセスされるキーワードも絞り込まれたものになります。もちろんアクセスの母集団も小さくなり、ピンポイントで会社やその商品のことを知りたい濃いユーザーが集まるので直帰率は小さくなる傾向にあります。

一方で、サイト全体のページ数が多い場合は、ブログなどで会社や商品の周辺情報や業界の動向など、直接会社や商品に関わる以外の情報もページ数に比例して増えてきますので、会社や商品に強い関心の持つユーザーばかりがアクセスするとは限りません。最初にアクセスされたページに掲載されている情報だけ見て、それだけで満足して離脱するユーザーの数が増えることにつながりますので、直帰率は必ず大きくなってきます。

直帰率が高いサイトの考え方

Googleアナリティクスで計測していると、業界平均値なども目にすることもあるかと思いますが、平均値に意味はなく、自社サイトの規模やコンテンツの展開方法、どれだけ目的が達成されているかの数値目標、様々な要因により個別に判断していかなければならない内容になります。

弊社サイトは1ページで情報完結するように努めておりますので、直帰率は全く気にしておりません。現にウェブロードの当サイトの直帰率は90%近くまで上がっています。

実はブログをあまり書かず、コンテンツが少ない時代は直帰率は60%程度で推移していたのですが、コンテンツを増やし、自分のビジネスの周辺情報をブログに書き続けた結果、またWeb全般のご相談に対する回答をQ&Aのような形にしてコンテンツを増やしていった結果、1ページ完結型のページが増え、それが直帰率の増加に繋がって行きました。

私自身は全く否定的に考えておらず、直帰率が高くてお悩みの事業者の方も是非、ご自身のホームページのコンテンツ1ページの作り方がどのようになっているかを見直してみてください。直帰率が高くても問題がないサイト構成であったというようなこともあるはずです。

アクセス解析の数字の中でも直帰率という数字にはそれほどこだわる必要はないと私自身も考えていますし、直帰率が多少高くても訪問者がアクションを起こしてくれるようであれば、それはサイト運営がうまくいっていると考えて問題ないということになります。

こちらが最新情報です

AIと検索に評価される記事の書き方New!!

広告を出しても応募が来ない理由と採用ページに惹きつける設計New!!

ホームページを顧客自動選択マシンに進化させる方法New!!

500文字のブログ記事は本当に良くないのか?SEOの観点から考察する

「詳細はお問い合わせください」ではお客様は来ない

ホームページの内容は「同業者」を意識するな

ドメインのディレクトリとサブドメインの使い分けを徹底解説

サーバーを移転させる時に知っておいてほしいこと

ホームページからの受注が増えるブログ戦略|人で選ばれる時代の集客術

SEOのQ&A集~生成AI時代のSEOもやることは今までと同じでOK

投稿者プロフィール

- 2004年頃の会社員時代からブログ作成を始める。ブログ作成が楽しくなり、そのまま趣味が高じて2006年にホームページ制作で起業、2008年に株式会社ウェブロードを設立。現在は、個人・中小事業者のWordPressサイト制作・改善を中心に、Web業界18年の知識と経験を生かして、大型案件のWebディレクターとしても活動中。 プロフィールはこちら

最新の投稿

メルマガバックナンバー2025年10月17日AIと検索に評価される記事の書き方

メルマガバックナンバー2025年10月17日AIと検索に評価される記事の書き方 コンテンツ制作2025年10月15日広告を出しても応募が来ない理由と採用ページに惹きつける設計

コンテンツ制作2025年10月15日広告を出しても応募が来ない理由と採用ページに惹きつける設計 お知らせ2025年10月13日ホームページを顧客自動選択マシンに進化させる方法

お知らせ2025年10月13日ホームページを顧客自動選択マシンに進化させる方法 ご質問に対する回答2025年10月10日500文字のブログ記事は本当に良くないのか?SEOの観点から考察する

ご質問に対する回答2025年10月10日500文字のブログ記事は本当に良くないのか?SEOの観点から考察する

お問合せフォームはこちら

弊社サービスをご検討いただきありがとうございます。

こちらのカテゴリ内のご質問と回答で解決できない場合は、ぜひ下記フォームよりお問い合わせください。ご相談・お見積りのご依頼は無料です。

お申込前のお打ち合わせはメール/お電話/GoogleMeet等オンラインでもご対応可能です。全国からお問い合わせを受付けています。 翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。

翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。![]()