司法書士のホームページ制作方法

司法書士のホームページの制作方法について、検索キーワードから集客することをお考えの場合は、まずはターゲットの設定を行うことが大事です。

あなたの得意な領域や、利益が出ているサービス、今後伸ばしていきたい手続き、お客様にリピートされやすいサービスなど、まずはWebで戦っていく市場を決めることで、集客がしやすくなります。

いずれにせよWebでは様々な司法書士の先生同士が比較されます。

サービス内容や価格はできる限りオープンにし、出しにくい情報も可能な限り表に出すことにより、ホームページを訪問した側としては安心感が得られます。

このページでは、Webからお問い合わせを獲得していきたい司法書士の先生に向けて、

1.どのようにホームページを制作し、

2.集客活動を行っていけば良いか

を、ホームページ制作歴16年以上の弊社が、今まで効果のあった内容を中心にお伝えしてまいります。

まずはサービス内容と価格を決定する

ページを作成していく際に一番最初に考えるべきところは、サービス内容と価格のページです。

ここでは販売ページと定義します。

ほぼすべてのお客様がこの販売ページを見て、あなたに頼むかどうかを判断します。

このページの情報が信頼でき安心できる内容でなければ、どれだけ集客を頑張っても訪問者がお客様になってくれません。

集客と販売のページの違いや優先順位については下記動画でお伝えしておりますので、これからページを作っていく予定の方はまずはチェックしてみてください。

トップページの企画・制作を行う

司法書士の場合は、「地域名+司法書士」という検索キーワードで検索されやすい業種です。

そのため、トップページには必ず駅名や市町村名と司法書士事務所名をタイトルを入れておきます。

「地域名+司法書士」キーワードでの検索では、トップページがまず最初に検索結果画面に表示されます。

トップページで訪問者が知りたい情報の触りの部分が一通り分かるようにしておきましょう。

その中であなたの事務所が得意としているサービス、例えば、「相続」「債務整理」「離婚問題」「成年後見」「会社設立」など、ホームページで集客していきたいサービスに特化した内容をトップページで展開すれば良いのです。

メニューに様々なサービス項目を並べることは一般的ですが、SEOで集客して行く場合は、サイトテーマを深く絞り込むことで見つけられやすいサイトになります。

つまり、ブログのコンテンツも含めて、相続なら相続に特化した内容でまとめることが重要です。

テーマを広げすぎますと、各テーマ内容のコンテンツが散らばることになり、内容が希薄化し、ユーザーもどこを見れば良いのか分からなくなるため、ホームページの集客面ではうまくいきません。

相続なら相続に特化してそこに集中的にあなたのリソースを表現していくことにより、相続関連のキーワードでもあなたの司法書士事務所が検索結果に露出する頻度が上がってきます。

スマホ対応が重要

スマホファーストの現在では、司法書士も例外ではなく、スマートフォンを使って情報検索を行っているユーザーが圧倒的大多数だと考えておいて間違いありません。

スマホは縦にスクロールしてそのまま読んで行きやすいツールなので、情報は縦に長くなっても構いません。

トップページをランディングページ的に情報を盛りだくさんにしておいて構成しておくやり方が、ユーザー離れもしにくく、読みやすいのです。

下までスクロールした際に、タップすれば電話が掛けられるボタンを置いておいたり、そのままメールフォームが出てきたり、ファーストコンタクトを取りやすい仕掛けを作っておきます。

トップページで営業時間やサービス内容はもちろんのこと、アクセスや代表者の経歴、司法書士の先生の顔写真、お客様の声など、個別ページで詳細を掲載しておきましょう。

検索で探してアクセスしてくれたユーザーが、がっかりしないようにすることです。

弊社ではこれをトップページのランディングページ化と呼んでおります。

パソコンだけでホームページを見ていた時代のように、メニューをクリックして個別のページに進んでもらう使い方(メニュー型のホームページ)は、今の時代はなかなか集客面では難しいと考えておきましょう。

トップページに掲載しておく各情報のパーツも、配置や切り口や視点などの見せ方も、一番あなたが得意な分野で、お客様事例もたくさん持っている分野を訴求する方法がスマートです。

自信のあるサービス内容を全面的にトップページに押し出して、その切り口からの検索キーワードからの集客を狙います。

集客用のコンテンツ作り

トップページやサービスページなどの販売のページができた後、集客ページの作成に取り掛かります。

集客ページは主にブログで生成していきます。

Webから集客を大きくしている場合は、その拠点となるホームページにアクセスを集めるべく、集客用のブログを準備しておかなければなりません。

ブログで集客したアクセスを販売ページに流し込んでいく感じです。

Webからの集客の基本的は文字情報です。

YouTubeによる映像や、インスタグラムによる写真なども集客を広げていくことは可能ですが、司法書士の先生を探しているユーザーは、まだまだGoogle検索などを使って自分の必要な情報を探します。

Facebookなどで人との繋がりが多い場合は、あなたが司法書士の仕事をしているということが分かる投稿を定期的に行なっておきましょう。

Google検索などで調べきれない場合や、人に聞いたほうが早いと考える方からのお問い合わせが、Facebookメッセージなどを経由して入ってくることはよくある話です。

Webで集客していくためのブログ記事の作成、つまりコンテンツ作りですが、厳しい受験戦争を勝ち抜いて司法書士に合格した先生方であれば、ご自身でブログを書いていくことにそれほど抵抗感はないと思います。

そうなると、コンテンツを創る力は既にありますので、ホームページをどの切り口で構成するか、どう企画していくか、というところにフォーカスしてホームページ制作の作戦を練っていく必要があります。

今時のホームページは情報発信力がモノを言います。

とにかく集客を第一に考える司法書士の先生の場合、ホームページにブログを設置して、そこからあなたがお客様に対してできるサービスを様々な角度からブログで書いてユーザーにアドバイスしてあげてください。

日常的な法律の豆知識などがコンテンツの最有力

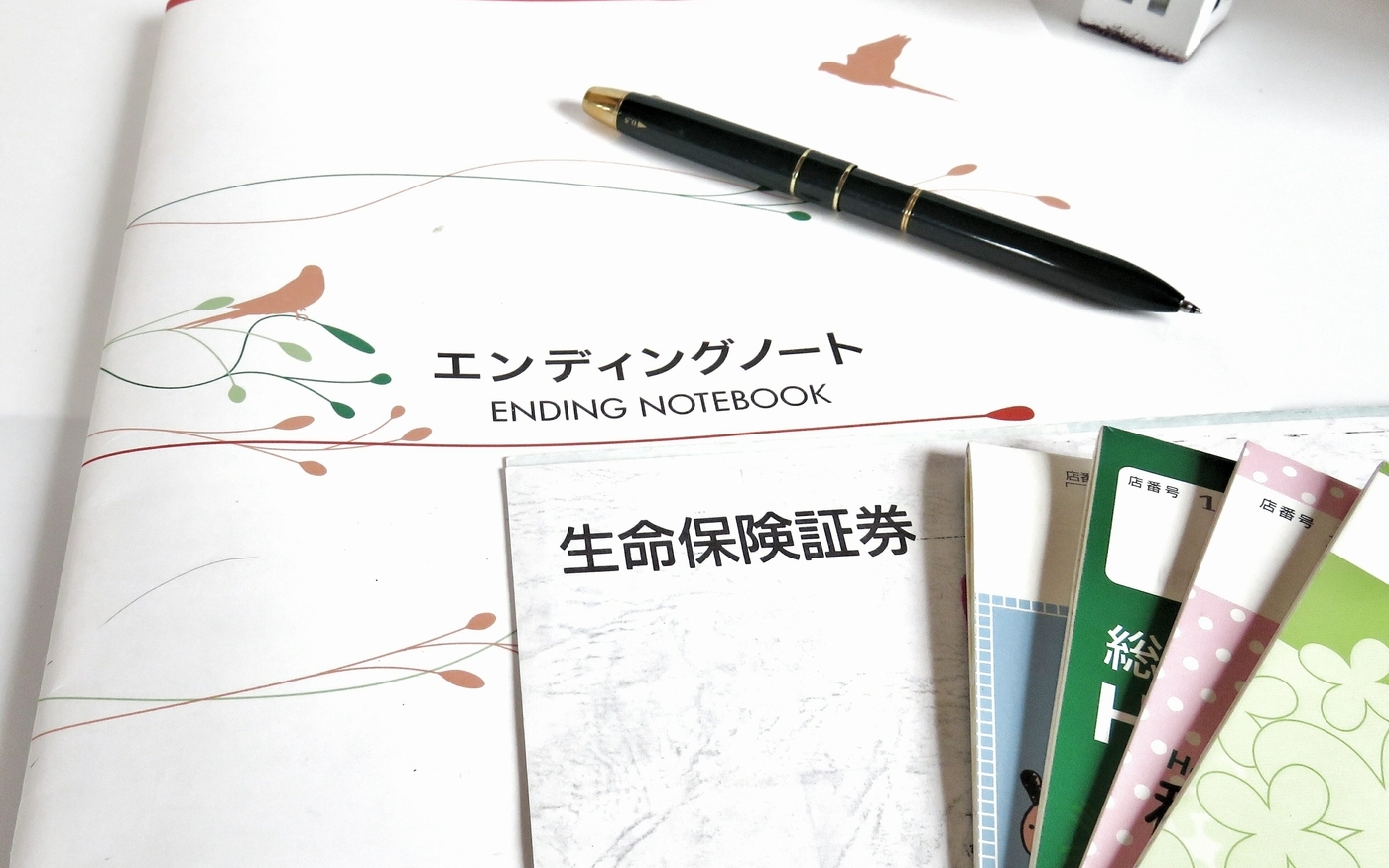

ブログに何を書いて集客していくのかという話ですが、法律は全ての人が関係するものなので、そういった日常的な話題が読まれやすいです。

少しの知識で損をしなかったり、補助が受けられたりと、知ってるか知らないかだけで差がつくのも法律です。

例えば、いざ相続が開始した時に、下記のような将来のお客様が得をするような情報をひたすらブログで更新していくことがおすすめです。

- 生前に◯◯を準備しておけば節税できる話

- 起業する一年前から◯◯を行なっておけば△△の助成金が受けられる

文章には先生の人となりも表れますし、読まれ続けるためには統一されたテーマで継続した情報提供が必要となるため、その分野での第一任者となりやすいのです。

ご自身が実際にお客様に喜ばれた内容をもとにして、事前にどのような情報を教えてあげれば喜んでいただけるかを考えた記事を継続的に公開するようにしてみてください。

ホームページはどのソフトで制作するか

情報公開するためのホームページ+ブログですが、独自ドメインで自由な運営が可能なWordPressで行うことがお勧めです。

WordPressはすでに世界中の30%以上のホームページに使われており、日本だけでなく世界中の様々な大手企業でも導入されているコンテンツ生成のシステムです。

ご自身の名義でレンタルサーバーを借りドメインを契約し、WordPressをサーバーにインストールすればすぐにホームページの雛形が立ち上がってきます。

16年間のWeb制作業で色々なサーバーを見てきましたが、エックスサーバーでの契約がどこよりもおすすめです。

サーバー・・・エックスサーバー(https://www.xserver.ne.jp/)

ドメイン・・・エックスドメイン(https://www.xdomain.ne.jp/)

WordPressについての詳しい内容はこちらの記事に書いておりますので、WordPressをご存じない方はこちらもあわせてご覧ください。

WordPressはオープンソースで使われているソフトで、多くのエンジニアがセキュリティ対応や機能改善をし続けている世界最大レベルのホームページ制作のプラットフォームと言えます。

集客用のコンテンツとして、司法書士ホームページと同じドメイン内でブログを書いていくことになるのですが、WordPressでホームページを制作しておけば、将来起こりうる様々なWeb環境の変化にも対応しやすくなり、安心要素になるはずです。

司法書士は繋がりからくる仕事と相性が良い

士業全般に言えることですが、司法書士の先生のホームページを持っていない、もしくは放置している先生もかなりいます。

この場合、一緒に仕事をおこなっている税理士や社労士や行政書士など、同じ士業のつながりを活かして、お互いに足りないところをフォローしあうことが多いのです。

顧問先から税務に関することを質問されれば知り合いの税理士に話を持って行きますし、労務関係での相談を受ければ社労士の先生を紹介するといったことです。

このように、周りの法律家全員でお客様をサポートするような体制が取れている司法書士の先生は、仕事の受注に関しても非常に強い先生であるということが言えます。

他の士業の先生にお仕事を紹介している先生は、ご自身も仕事を紹介してもらえているはずだからです。

そのようなつながりの中で堅実な受注体制がとれている先生こそ、時間のかかるWebからの受注にぜひ腰を据えてじっくり取り組んでいただきたいと考えています。

ホームページからの受注はコンテンツをしっかり作り続けなければそこから受注が入ってくるということはありません。

ホームページからお問い合わせがあったとしても、それはすでに人的なつながりのある方からというパターンが多いはずです。

所属団体からの仕事や、他の士業からの紹介、人づてなどでの仕事の依頼が安定して入っている先生は、ホームページに力を入れる時間も確保できるかと思います。

Webで情報を充実させて、新たな新規集客・受注システムとして活用できるホームページを築しておきましょう。

HPは初めて見てくれる方に対して作る

司法書士ホームページが見られるパターンは2つしかありません。

1つ目は、自分の地域内で、依頼したい内容が既に決まっていて、それらに合った司法書士を探している場合です。

この場合、司法書士というキーワードでなくて債務整理や自己破産、離婚などといったキーワードが絡んでくることが多いです。

2つ目は、地域団体や交流会などを介して知り合った司法書士の先生のホームページを確認する場合です。

要するに既にあなたのことを知っている人が内容を確認するために閲覧する場合です。

継続的に効率的な情報発信をされている司法書士の先生であれば、ブログに書かれたコンテンツを楽しみに読みに来てくださるリピーターの方も一定数いらっしゃるかもしれません。

ただ、基本的にこのようなユーザーが増えてくるのはホームページを制作し、運営が軌道に乗ってきたホームページになりますので、現段階ではもう少し後のこと考えておいて良いかと思います。

もちろんSNSを活用している司法書士の先生であれば、SNSの投稿からリンクを辿ってホームページのコンテンツを読みに来てくださる方もいらっしゃることでしょう。

こちらは将来の顧客になる可能性も高いですので、ホームページが集客に役立っていると言えます。

集客した見込み客が、司法書士サービスのページを見た際に、他の司法書士ではなくあなたの事務所を選んでくれるには、それだけのサービスが用意されて整えられている必要があります。

HPを一番に見つけても依頼しない

あなたが司法書士を探していて、何らかのキーワードで検索した時に、一番上に出てきた司法書士事務所にいきなり依頼をしますか?

恐らく答えはノーでしょう。

つまり、あなたの事務所のホームページが上位表示にできたとしても、選んでもらえるかどうかはその後の問題になってきます。

上位に表示できればアクセスは増えますが、コンバージョンにつながる有効なアクセスがどれだけあるのかをGoogle AnalyticsやGoogle Search Consoleでデータ確認しながら、ホームページの調整を継続します。

ホームページで集客した後も、そのホームページがしっかりと顧客に対応ができているかどうかというところを日々改改良して欲しいのです。

一度文章を書いて作ったからといってそのまま放置しておいてはいけないのです。

現在のホームページ運営は、成果が出るまでに1年以上かかることも多いです。

それでも、成果が出るところまでコンテンツを作り、いつも最新の状態になるようにメンテナンスを行えば後は比較的安定した集客が可能になります。

何度も繰り返し見直して、お問い合わせのしやすいホームページになっているかを、事務所の職員さんや奥様やご家族に是非チェックしてもらってください。

検索結果で上位表示出来れば、集客には大きなアドバンテージになるのですが、集客した後、実際にお問い合わせやご依頼に繋がるかどうかというのは別問題なのです。

そのためのワンクッションとして、多くの司法書士事務所では無料相談という敷居の低いサービスをまず最初に設けています。

あなたの事務所でも無料相談やそれに代わるものが可能かどうかを検討する必要はあります。

無料相談や事例案内など、お客様ご自身が依頼するとどうなるのかという、先の展開を明確に見せてあげることができればできるほど、契約につながりやすくなります。

まとめ

ここまで簡単に司法書士事務所のホームページの制作方法についてお話をしてきました。

すでにつながりがある方々に見てもらうためだけに作るホームページであれば、司法書士事務所名で検索して、検索結果に表示できればそれで問題ありません。

Webから新規顧客を獲得していくための、集客用ホームページを制作していく場合は、独自ドメインでの運営とWordPressのようにコンテンツを自分で生成できるシステムの利用は欠かせません。

これは1つ1つ順を追って、ホームページから安定した新規集客が獲得できる資産を作り上げていくということです。

時間はかかりますが、前述した通り、一度軌道に乗れば、後は継続したメンテナンスと適時新しい情報をアップしていくことで安定した集客が可能になってきます。

こちらが最新情報です

ホームページからの受注が増えるブログ戦略|人で選ばれる時代の集客術

SEOのQ&A集~生成AI時代のSEOもやることは今までと同じでOK

SEOで集客できるコンテンツを充実させる方法

新規サービスをどう立ち上げるか?

【WordPress専用】PHPバージョンアップ対応サービスを開始しました

「記事を作成し公開しても情報がAIに吸収されるのでムダ」は本当か?

個人事業主の方からのSEOとホームページ制作のご相談事例

宿泊施設サイトのSEO運用提案とHTMLへの対応について

Web制作会社と発注企業のやり取りとプロジェクト進行例

税理士サイトのSEO対策と記事コンテンツ制作をどう進めるべきか?

SEO対策の記事ボリュームを考慮したWordPress新規制作に関するご相談

投稿者プロフィール

- 2004年頃の会社員時代からブログ作成を始める。ブログ作成が楽しくなり、そのまま趣味が高じて2006年にホームページ制作で起業、2008年に株式会社ウェブロードを設立。現在は、個人・中小事業者のWordPressサイト制作・改善を中心に、Web業界18年の知識と経験を生かして、大型案件のWebディレクターとしても活動中。 プロフィールはこちら

最新の投稿

お知らせ2025年9月7日個別対応メールを記事化する最強のSEO手法|質問への返信を集客コンテンツに

お知らせ2025年9月7日個別対応メールを記事化する最強のSEO手法|質問への返信を集客コンテンツに お知らせ2025年9月4日ホームページからの受注が増えるブログ戦略|人で選ばれる時代の集客術

お知らせ2025年9月4日ホームページからの受注が増えるブログ戦略|人で選ばれる時代の集客術 お知らせ2025年9月2日SEOのQ&A集~生成AI時代のSEOもやることは今までと同じでOK

お知らせ2025年9月2日SEOのQ&A集~生成AI時代のSEOもやることは今までと同じでOK お知らせ2025年9月1日SEOで集客できるコンテンツを充実させる方法

お知らせ2025年9月1日SEOで集客できるコンテンツを充実させる方法

お問合せフォームはこちら

弊社サービスをご検討いただきありがとうございます。

こちらのカテゴリ内のご質問と回答で解決できない場合は、ぜひ下記フォームよりお問い合わせください。ご相談・お見積りのご依頼は無料です。

お申込前のお打ち合わせはメール/お電話/GoogleMeet等オンラインでもご対応可能です。全国からお問い合わせを受付けています。 翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。

翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。