情報化社会の現代において、自社のホームページというのは必須とも言える存在になっています。

しかし、「ホームページを制作してみたいけれど、どういった流れで制作すればいいかわからない、」「初めてホームページを制作するから不安だ」という方が多いのではないでしょうか。

本記事では、ホームページ制作を業者に依頼した際の流れと、失敗しないための注意点をまとめてご紹介します。

ホームページ制作の流れ

ホームページの制作を業者に依頼し、実際に制作が始まり運用に至るまでのステップは大きく分けて以下の8つに分かれています。

ホームページ制作を依頼する際は、業者に任せっきりにせず実際の流れをしっかりと理解する必要があります。

それぞれのステップがどういう流れなのか、具体的に解説していきます。

制作したいホームページの要件を固める

まず始めに、制作したいホームページをどういった目的で作るのか、どのような構成にするのか、どういった機能を搭載するのかなどの要件を固める必要があります。

ここでしっかりと要件を固めずに、なんとなくのイメージで制作を進めてしまうと途中で方針がブレてしまうことがあります。

方針がブレたまま制作を進めてしまうと、当初の目的と違ったホームページが完成してしまうため、最初に要件を固めることはとても大切なのです。

「かっこいいホームページにしたい」「最新の流行を取り入れたデザインがいい」などの曖昧なイメージでは制作会社にも伝わらないため、制作要件はしっかりと言語化するようにしましょう。

制作業者を選定する

ホームページの要件が固まった後は、依頼する制作業者を選定します。ホームページの制作業者の数は非常に多く、それぞれに強みがあります。

低予算コスパ重視の制作業者やクオリティ重視、集客対策に強みを持った制作会社などさまざまですので、自社の作りたいホームページの目的に適した制作業者を選定しましょう。

業者を選定する際はしっかりと見積もりを取り、制作後に想定外の費用を請求される、といったことがないようにしましょう。

制作業者と要件をすり合わせる

複数の業者の候補から1つの業者に選定したら、最初に固めたホームページの要件をすり合わせることになります。

自社内でしっかりと要件が固まっていたとしても、業者とそれを正確に共有できなくては意味がありません。

しっかりと正確に要件を理解してもらうためにも、打ち合わせは何度も行い、お互いの認識にズレがないことを確認した上で制作を始めてもらいましょう。

この段階で制作したいホームページの認識に両者でズレがあると、後で取り返しがつかないことが多いため、時間をかけてすり合わせる必要があります。

制作業者に発注する

制作会社とホームページの要件についてすり合わせが完了したら、制作業者へホームページの制作を発注します。

発注の際は契約書や発注書などをしっかりと準備し、後から言った言わないのトラブルにならないよう注意しましょう。

デザイン案を確認する

ホームページ制作を正式に発注した後の流れは、基本的に業者に任せることになるのですが、随時確認が入ります。その第一段階がデザイン案の確認です。

最初のすり合わせの段階で決めたホームページのイメージに即して、業者側で数パターンのデザイン案が提出されることが多いです。

この段階でデザイン案に対してOKを出すと、以降の流れの中で修正する際は工数や追加費用が発生する場合があるため、じっくりと検討しましょう。

テスト環境で確認する

ホームページのデザインの確認が完了した次は、実際にそのデザインに沿って制作業者がコーディングと呼ばれる作業を進めていきます。

コーディングが完了しデザインだけでなく、ホームページに記載する文章や画像、搭載予定の機能などの実装が完了すると、テスト環境で確認を求められます。

テスト環境とは、一般に公開されておらず自分たちだけが見ることができるホームページを指します。テスト環境で動作確認をせずに一般公開後に確認してしまうと、万が一ミスがあった際に一般の人にも見られてしまいます。

一般公開前にホームページを完璧な状態にするために、テスト環境が必要になるのです。

ホームページを正式に公開する

テスト環境でホームページの最終的なデザインや、文章、機能を確認したのちに問題がなければいよいよ一般公開です。

正式に公開されるため、その瞬間から誰かに見られる可能性が発生します。

規模の小さいホームページであれば、ここまでのステップで2週間ほどで完了することもあります。

一般的なホームページであれば、およそ1ヶ月程度で公開できるケースが多いです。

保守・運用を行う

ホームページを公開後は何もする必要がないかというと、そうではありません。

定期的にメンテナンスを行い、エラーが発生していないか確認したり、掲載されている情報を最新のものに更新したりする必要があります。

自社で保守運用ができればいいですが、ITに詳しい人材がいない場合は、ホームページの制作業者にそのまま保守運用を依頼するケースが多いです。

ホームページの保守運用の予算や予算別にできることを知りたい方はこちら

ホームページを制作する流れで気をつけるポイント

ホームページの制作は制作業者に任せることになるのですが、気をつけておかないと作った後に後悔してしまうポイントが3つあります。

正式に発注する前に、以下の3つのポイントをしっかりと確認するようにしましょう。

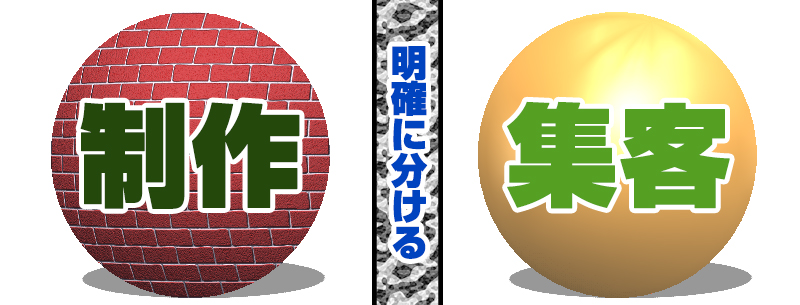

集客対策も検討しておく

ステップ1の段階でしっかりと気をつけるべきポイントは「集客対策をどうするのか」という点です。

情報社会の現代においては、ホームページは無数に存在します。

そういった中でしっかりと集客対策をしなくては、せっかく予算をかけて作ったのに誰も見てくれない!ということになりかねません。

また、集客方法も多様化しておりSEO対策やリスティング広告、SNSマーケティングなどその手段は複数あるので自社のターゲットに適した手段を選びましょう。

自社に集客対策のノウハウがない場合は、集客対策に強みを持っている制作業者に依頼するようにしましょう。

業者に相見積もりを取る

ホームページの制作業者を選定する際は、必ず複数業者に相見積もりをとるようにしましょう。

ホームページの制作費用はある程度の相場はありますが、制作業者によって費用はピンキリな場合が多いです。

少しでも予算を抑えて制作したい場合は、必ず複数業者に相見積もりを取り、安く制作できる業者を探しましょう。

ホームページ制作の予算相場を知りたい方はこちら

定期的に進捗の確認を行う

ホームページを制作する流れは制作業者が主導して進んでいきますが、定期的に進捗の確認をこちらから行うようにしましょう。

逐一進捗を確認すれば、万が一納期が遅れそうという場合も早く対応できますし、制作途中で認識にズレがあっても早い段階で修正することができます。

業者に任せっきりで完成まで確認しないでいると、作りたかったホームページと全く違うものが出来上がってしまうということもあり得るため、必ず進捗の確認は行ってください。

まとめ

ホームページ制作は、初めての人にとってはとても難しいことのように思うかもしれません。

難しいからこそ業者に任せっきりにしてしまいがちですが、どのような流れで制作が進んでいくのかを自分でもしっかりと理解するようにしましょう。

また、制作する上での注意点もしっかりと理解すれば、業者とのやりとりもスムーズになり、自分たちの求めるホームページを作ることができます。

こちらが最新情報です

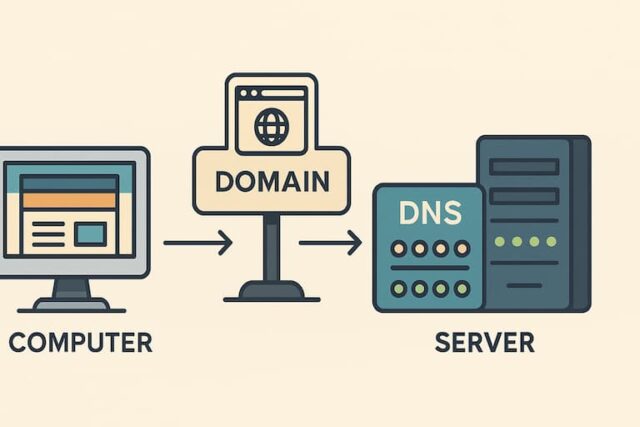

サーバーを移転させる時に知っておいてほしいことNew!!

ホームページからの受注が増えるブログ戦略|人で選ばれる時代の集客術

SEOのQ&A集~生成AI時代のSEOもやることは今までと同じでOK

SEOで集客できるコンテンツを充実させる方法

新規サービスをどう立ち上げるか?

【WordPress専用】PHPバージョンアップ対応サービスを開始しました

「記事を作成し公開しても情報がAIに吸収されるのでムダ」は本当か?

個人事業主の方からのSEOとホームページ制作のご相談事例

宿泊施設サイトのSEO運用提案とHTMLへの対応について

Web制作会社と発注企業のやり取りとプロジェクト進行例

税理士サイトのSEO対策と記事コンテンツ制作をどう進めるべきか?

投稿者プロフィール

- 2004年頃の会社員時代からブログ作成を始める。ブログ作成が楽しくなり、そのまま趣味が高じて2006年にホームページ制作で起業、2008年に株式会社ウェブロードを設立。現在は、個人・中小事業者のWordPressサイト制作・改善を中心に、Web業界18年の知識と経験を生かして、大型案件のWebディレクターとしても活動中。 プロフィールはこちら

最新の投稿

メルマガバックナンバー2025年9月18日サーバーを移転させる時に知っておいてほしいこと

メルマガバックナンバー2025年9月18日サーバーを移転させる時に知っておいてほしいこと お知らせ2025年9月7日個別対応メールを記事化する最強のSEO手法|質問への返信を集客コンテンツに

お知らせ2025年9月7日個別対応メールを記事化する最強のSEO手法|質問への返信を集客コンテンツに お知らせ2025年9月4日ホームページからの受注が増えるブログ戦略|人で選ばれる時代の集客術

お知らせ2025年9月4日ホームページからの受注が増えるブログ戦略|人で選ばれる時代の集客術 お知らせ2025年9月2日SEOのQ&A集~生成AI時代のSEOもやることは今までと同じでOK

お知らせ2025年9月2日SEOのQ&A集~生成AI時代のSEOもやることは今までと同じでOK

お問合せフォームはこちら

弊社サービスをご検討いただきありがとうございます。

こちらのカテゴリ内のご質問と回答で解決できない場合は、ぜひ下記フォームよりお問い合わせください。ご相談・お見積りのご依頼は無料です。

お申込前のお打ち合わせはメール/お電話/GoogleMeet等オンラインでもご対応可能です。全国からお問い合わせを受付けています。 翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。

翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。![]()