誰でも消したい過去記事があります

一定期間ブログを休憩していたとか、停止していたとかの状態から、再度ブログを再開される方もいらっしゃるかもしれません。

そんな時に気になるのは、過去に書いていたブログの記事の内容です。

先日、お客様とお話しをしていて、そういう話題が出たので、ブログ記事として共有しておこうと思います。

誰でもブログを始めた頃は、仕事とは関係のない日記的な内容であったり、後から読み返してみると拙い内容で、消してしまいたいような記事があったりします。

ブログは効果が出ると考え、再度ブログ執筆のやる気を出した場合、再開させるにあたって今度は仕事関連の記事を中心に書いていこうとした場合などです。

こちらの記事にも書きましたが、仕事内容とは関係のないブログ記事を書いていると、ホームページ全体としては良くない傾向になりがちなのです。

状況にもよりますが、読者に対して不要と思われる記事、古くて使えないと思われる記事は、あなたの判断で思い切って削除してしまいましょう。

過去記事の対処方法の動画

これから書いていく記事が重要

過去の記事よりも目を向けるべきは、これから書いていく記事についてです。しっかりと自社のビジネスに関連した記事や、その周辺の情報に特化した内容でブログを書いていくことは重要です。

しかし、不要な記事があって、それを削除してもすぐに検索エンジン側のWebページが消されることはありません。

長期に渡ってWeb上に存在していたページというのは、検索エンジン側でもすぐには消えないのです。

どうしても消したい場合、削除してしまうことに対しては問題ありませんが、アクセス解析などを見て、少しでも検索もされているようでしたら、そのまま置いておくことが良いのです。

ベストな方法は、情報が古い、もしくは役に立たなくなっている記事は、記事の書き直しや修正を行うというものです。

執筆当時の情報であったり、現在、過去に書いた記事の情報が間違いだと分かったなど、訪問者の役に立たないと判断された場合は削除しなければならないと判断します。

ゴミ記事の話

「ブログを書けばホームページへの入り口が増えて集客力が高まる!」

そんな話をお聞きになったことはございませんでしょうか?当然ブログを毎日のように更新し情報発信するのは非常に良いことなのですが、一つだけ落とし穴があります。

それは、検索で必死に探す人に「なるほど」と分かってもらい、必要とされる情報でなければ、そもそもせっかく書いたそのブログ記事は自社のホームページにとってマイナスの価値にしかならないということです。

Web業界では、言い方は悪いのですが、そんな参考にもならないサイトを「ゴミサイト」と呼んだり、読むに値しない記事を「ゴミ記事」と呼んでいます。こういう表現は好きではないのですが、残念ながら集客と自社ブランドにはマイナスの影響しか無いのです。

ブログは毎日更新しないほうが良い

そんな現状もあり、「自社HPを検索エンジンのキーワード検索で上位に表示させるためにブログを頻繁に更新し続けなければならない」と、強迫観念のようにとらわれる必要は全くありません。

そもそも日記のような、会社のお知らせ程度の情報は、検索エンジンで見つけてもらう必要性がまったく無いのです。それを見る人は、会社名で検索して、その記事を読みます。

つまり、何ら有益な情報を持ち合わせていないブログの記事を更新したところで、それは会社名検索をした時に見る記事であり、検索結果に表示されないほうがインターネット利用者のためになるのです。

せっかくブログを書くんだったら、広大なインターネットから情報を検索して、「初めての人」に見てもらってなるほどと思わせるに値する記事を書きましょう。頑張ってブログを書いても、前述したような検索結果に出てこない記事を量産することは、あなたのホームページの価値を少しずつ下げることになっているのです。

だから、ブログを書けば書くほど価値を落としているホームページは山のようにあります。もったいないことです。

「ブログを書いているのにアクセスは全然増えない!」

という方は、「書けば書くほどアクセスを自ら減らしている可能性が高い」ということも頭の片隅に置いておきましょう。

ホームページのドメイン全体を俯瞰すると、そのようなゴミ記事(表現が悪くてすみません)の量産は、検索エンジンからキーワードを辿っての集客の入り口となるどころか、自社ドメインが様々なキーワードの検索結果で少しずつ順位を下げさせる重しになっていくのです。

「ホームページを作ったからにはブログを頻繁に更新しなければ!」そんな思いに駆られて無駄な更新を行っていませんか?

投稿する前に、書いたブログの記事が下記の情報を担っているかどうかの簡単なチェックが必要です。

ブログの記事チェック項目

- 初めての人が読んでもわかる内容になっている

- そのページを読むだけで、会社の商品やサービスのこともわかる

- 読まれる人を意識した文体や構成になっている

- 自社が発信したい情報ではなく、人が読みたい内容になっている

- 自社の商品サービスと、そのブログ記事のターゲットの整合が取れている

このような内容を意識されてみてください。

HPは更新しなければ確実に検索順位がゆるやかに下落の方向に向かいますが、更新しても、やっつけ仕事のような中途半端な記事の更新では、これもなだらかに順位の下り坂を降りていくことになるのです。

訪問者の役に立つ情報を掲載しているかには常に気を張り巡らせましょう。ドメイン資産の価値を下げないためにも気を付けたいところです。

ホームページを改善するためには是非こちらの方法をお試しください。一つ一つのページが集客につながり、そこからあなたの販売ページにお客様を誘導しくことがホームページの役割でもあるのです。

読まれるブログを書くための簡単な方法

ホームページを運営されている方であれば、多くの方がこういうことを理解しておられるはずです。

- コンテンツを作っていかなければならない

- ブログを書いて更新しなければならない

ホームページに一定数のアクセスを集めることができれば、それに比例して売り上げの上がるサイトも多いと思います。既に販売ページやサービス紹介ページが十分な内容で作られているということですね。

その次のステップとして、さらに集客を伸ばそうとする時、広告に頼るのではなくSEOで集客していくためには、記事をどんどん増やしていかなければなりません。

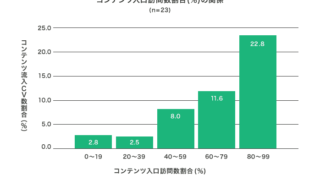

記事が増えれば増えるだけ、その一つ一つの記事が検索エンジンのキーワードを介して、窓口となって、本体であるホームページへの集客に繋がるからです。

そんなことはわかっているという方も多いのですが、なかなかこれを実行するのは難しいものです。

私もお客様に口を酸っぱくしてブログを書いてくださいとはお伝えしているのですが、やはり集客できるような内容の記事を書くとなればある程度の時間が必要です。

事前の情報収集も必要になってきます。

今までやってきたブログの書き方から、一皮むけるのはなかなか難しいのです。

そこで簡単にできる範囲のこととして、どういう心構えでブログを書いていけば集客できる記事になるかということをひとつのポイントに絞って書いてみます。

ブログを書くときに意識してもらえるだけで、少しは変わってくるかと思いますので、ぜひ実践してみてください。

前提としまして、ホームページへの訪問者はブログ本文の文章を流し読み程度にしか読みません。

そのため情報の発信者が自らの発信内容だけを書いてしまうと、全く読まれることが無いというのは多くの会社で起こっていることです。

では、ブログの文章を読んでもらうにはどうすればよいでしょうか?

まず真っ先に意識しなければならないことは、「一方通行にならない」ということです。

自分が言いたいことを書くだけのナルシストではダメなのです。

まずは一方通行になっていないかどうかを考えて文章を書いてみましょう。

そもそもブログというものが日本でこれほど普及してきたきっかけというのは、ブログの書き手と読み手の、記事に付けられたコメント欄でのコミュニケーションです。

この双方向のやりとりを可能にしたことによって、ブログが一般的に広く普及するきっかけになったのです。ここからもわかるように、あなたの書いたブログが読まれるためには、書き手と読み手の双方のコミュニケーションが成立しなければならないのです。

現状は余計なコメントが入ることを嫌って、企業ブログなどではコメント欄を閉鎖するのが一般的です。

ただし、コメント欄を閉鎖しているといっても、結局ブログはブログであり、訪問者はコミュニケーションを求めているのです。

そのコミュニケーション欲を満たしてあげるためには、相手の状況に応じた、相手を慮(おもんぱか)る内容の記事がどうしても必要なのです。

ブログの文章を検索エンジンからの集客に役立てていくためには、1記事あたり1,000文字ぐらいの情報量が必要ということはもちろん、

①「書きたいことだけを書いている」

ということよりも、

②「知りたいことが書かれている」

という状況に持っていく必要があります。①が自社視点であり、②が相手視点です。

キーワードの含有率などは全く気にする必要はありません。

②「知りたいことが書かれている」という状況にするためにも、タイトルのキャッチコピーはしっかりと考える必要はありますが、中身は読みやすくて相手が求めている内容であればOKです。

読まれてこそ、ブログ継続のモチベーションとなってくるのです。

こちらが最新情報です

更新禁止は危険!WordPressを放置するとサイトが壊れる理由New!!

自作ブログの記事で必ずチェックしてほしい項目New!!

AIと検索に評価される記事の書き方

広告を出しても応募が来ない理由と採用ページに惹きつける設計

ホームページを顧客自動選択マシンに進化させる方法

500文字のブログ記事は本当に良くないのか?SEOの観点から考察する

「詳細はお問い合わせください」ではお客様は来ない

ホームページの内容は「同業者」を意識するな

ドメインのディレクトリとサブドメインの使い分けを徹底解説

サーバーを移転させる時に知っておいてほしいこと

投稿者プロフィール

- 2004年頃の会社員時代からブログ作成を始める。ブログ作成が楽しくなり、そのまま趣味が高じて2006年にホームページ制作で起業、2008年に株式会社ウェブロードを設立。現在は、個人・中小事業者のWordPressサイト制作・改善を中心に、Web業界18年の知識と経験を生かして、大型案件のWebディレクターとしても活動中。 プロフィールはこちら

最新の投稿

お知らせ2025年10月24日更新禁止は危険!WordPressを放置するとサイトが壊れる理由

お知らせ2025年10月24日更新禁止は危険!WordPressを放置するとサイトが壊れる理由 お知らせ2025年10月21日自作ブログの記事で必ずチェックしてほしい項目

お知らせ2025年10月21日自作ブログの記事で必ずチェックしてほしい項目 メルマガバックナンバー2025年10月17日AIと検索に評価される記事の書き方

メルマガバックナンバー2025年10月17日AIと検索に評価される記事の書き方 コンテンツ制作2025年10月15日広告を出しても応募が来ない理由と採用ページに惹きつける設計

コンテンツ制作2025年10月15日広告を出しても応募が来ない理由と採用ページに惹きつける設計

お問合せフォームはこちら

弊社サービスをご検討いただきありがとうございます。

こちらのカテゴリ内のご質問と回答で解決できない場合は、ぜひ下記フォームよりお問い合わせください。ご相談・お見積りのご依頼は無料です。

お申込前のお打ち合わせはメール/お電話/GoogleMeet等オンラインでもご対応可能です。全国からお問い合わせを受付けています。 翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。

翌営業日を過ぎても弊社からの連絡がない場合はメールが届いていませんので、大変お手数をお掛けしますが、下記メールアドレスにご連絡ください。